Die Existenz des Todes

Die Existenz des Todes

von Heiko Kleve

Die hohe Moralisierung des Corona-Diskurses soll ein weiteres Mal im Zentrum unseres Disputs stehen. Dieses Mal beziehen wir uns auf das existenziellste Thema schlechthin, auf die Frage nach Leben und Tod, das uns mit etwas konfrontiert, das Andreas Reckwitz (2019, Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in er Spätmoderne, Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 230) den „Umgang mit negativen Unverfügbarkeiten“ nennt. „Als ‚unverfügbar‘ sind generell sämtliche Ereignisse zu bezeichnen, die sich der subjektiven Kontrolle entziehen, problematisch scheinen aber solche, die in negativer, schmerzhafter Hinsicht unverfügbar bleiben“ (ebd.), etwa Krankheiten und natürlich der Tod. Die moderne Gesellschaft lasse sich, so Reckwitz, „als eine Gesellschaft interpretieren, deren Ziel es ist, negative Unverfügbarkeiten zu eliminieren“. Das große Ziel am Ende wäre dann wohl die Abschaffung des Todes selbst, die Beseitigung aller Krankheiten, die Erreichung des ewigen Lebens, gewissermaßen eine post-humane Gesellschaft jenseits biologischer Limitationen.

So ist der Kampf gegen das Corona-Virus möglicherweise ein Beispiel für den Versuch, noch Unverfügbares verfügbar zu machen. Daher können wir auch an dieser Stelle eine soziale Spaltung beobachten, die moralisch aufgeladen ist sowie ethische Diskurse herausfordert. Ein Kollege aus der Beraterbranche, Wolfgang Zimmermann, wies mich in diesem Zusammenhang auf eine Beobachtung hin, die er und seine Frau, Monika Pantele-Zimmermann, im eigenen Bekannten- und Freundeskreis machten. Angesichts der sehr unterschiedlichen Bewertung bezüglich der Corona-Gefahr und der diesbezüglich politisch eingeleiteten Maßnahmen könne man, so die beiden, zwischen den „Vorsichtigen“ und den „Skeptikern“ unterscheiden. Die einen akzeptieren die Position der Mehrheit, dass mit extremen Interventionen wie dem Lockdown, inklusive Kontaktbeschränkungen sowie Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln, die Verbreitung des Virus verhindert werden muss, dass es mithin unbedingt darum gehen muss, das Leben von Menschen mit allen notwendigen Maßnahmen zu schützen. Die anderen scheinen diesbezüglich weniger eindeutig positioniert zu sein; sie äußern Zweifel, ob der beschrittene maximal-invasive Weg, der an die erste Stelle der Maßnahmen die Rettung von Leben setzt, der passende ist. Es sollte zuvorderst um die Achtung der Menschenwürde gehen, wie Wolfgang Schäuble in einem Zeitungsinterview (siehe hier) meinte und damit von den Zweiflern aufgegriffen wurde.

Das Ehepaar Zimmermann sieht hier ein interessantes Muster, das es in seiner privaten und begrenzten Empirie bereits überprüft hat: Die Menschen, die dem Tod gegenüber nicht mit Ausgrenzung reagieren, die dessen „Unverfügbarkeit“ annehmen, weil sie zum einen selbst bereits in lebensbedrohliche gesundheitliche Krisen geraten waren oder zum anderen im engen Familienkreis die emotional sehr bewegende Erfahrung von Sterbebegleitung machten, gehen gelassener mit der aktuellen Situation um und zeigen mehr Skepsis gegenüber dem Mainstreamnarrativ.

Mit Fritz Simon (2007, „Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus“, Heidelberg: Carl Auer, S. 54) können wir davon ausgehen, dass autopoietische Systeme, die von außen tendenziell unsteuerbar sind, dann eine vermeintliche Steuerbarkeit zeigen, wenn sie in ihrer Existenz bedroht sind. In solchen Situationen entscheiden sie sich für das, was von ihnen erwartet wird, wenn sie damit die eigene Existenz retten. Wenn also der Tod droht, sind wir freiwillig bereit, all das aufzugeben, was uns ansonsten wichtig ist, etwa die Freiheit, wenn wir dadurch unser Leben und das anderer Menschen sichern.

So hat uns die aktuelle Krise mit dieser Grundunterscheidung biologischer Systeme konfrontiert: mit Leben und Tod. Angesichts der Realität dieser Unterscheidung wird vieles von dem nachvollziehbar, was wir erlebten und noch erfahren. Nur jene Menschen, die diese verbreitete Umgangsform mit dem Tod nicht (mehr) realisieren, die das Ende des Lebens nicht ausblenden, können mehr Gelassenheit gewinnen und nüchterner auf die aktuelle Situation blicken. So meint zumindest das Ehepaar Zimmermann.

Ich bin gespannt, was unsere beiden Protagonisten Steffen Roth und Fritz Simon dazu sagen. Erleben wir mit dem „Anhalten der Welt“ eine Konfrontation mit dem unvermeidlichsten Ereignis überhaupt, das wir jedoch solange wie möglich von uns wegschieben wollen, mit dem Tod? Was sagt das über unsere Gesellschaft? Sollten wir versuchen, den Tod anders zu thematisieren, nicht zuletzt deshalb, weil mehr Gelassenheit, Nüchternheit und Sachlichkeit gerade in der Bewältigung von Krisen sehr hilfreich wären?

Freiheit oder Tod

von Steffen Roth

Wie von Heiko Kleve angesprochen, hat Bundestagspräsident Schäuble Ende April mit der Aussage von sich reden gemacht, dass das Grundrecht auf Leben nicht absolut gelte, und nicht alles dem Schutz des Lebens unterzuordnen sei. Schäuble hat dafür mitunter harte Kritik einstecken müssen. Zwar räumten auch seine Kritiker mit Blick auf das Abtreibungsrecht oder den sogenannten finalen Rettungsschuss bei Geiselnahmen ein, dass das Lebensrecht mitunter Einschränkungen unterliegt. «Dennoch hat das Recht auf Leben, selbst wenn es auf den ersten Blick auf einer Stufe mit anderen Grundrechten steht, einen besonderen Rang, ein sogenanntes ‘Prä’ gegenüber den anderen Freiheiten. Denn Leben ist die Voraussetzung für Freiheit» (Martin Klingst in der ZEIT, 04. Mai 2020). Für viele war damit alles Notwendige gesagt.

Die aktuell neu entfachte Diskussion über den Wert des Lebens ist dabei typisches Beispiel für die in unseren letzten Beiträgen diskutierten Probleme von Wertkommunikation und Kommunikation über Werte. Wenn Werte gelten, dann gibt es nichts zu entscheiden. Wenn dem Leben Vorrang vor Freiheit gebührt, dann ist klar, was zu tun ist. Dann ist schon entschieden. Allerdings zeigt das Beispiel auch, dass Werte nur dann Orientierung bieten, wenn im Fall von Wertkonflikten klar ist, welcher Wert Vorrang hat. Ansonsten weicht man im Zweifelsfall oft auf dritte Werte aus, die dann als Schiedsrichter fungieren, und denen man die konfligierenden Werte somit unterordnet. Das Problem ist nur, dass auch Schiedsrichterwerte in Konflikt mit anderen Werten geraten können und dann ihrerseits auf Schiedsrichter angewiesen sind. So versucht man ständig, Wertepyramiden zu bauen, und dreht sich doch nur im Kreis.

Das war im christlichen Mittelalter anders. Da war Gesellschaft entlang ultimativer religiöser Werte durchstratifiziert. Da hatte so ziemlich Alles und Jeder seinen Platz in einer Wertepyramide. Da musste man nur im richtigen Buch die richtige Seite aufschlagen. Der Interpretationsspielraum war überschaubar. Das Meiste verstand sich von selbst, egal ob geschrieben oder ungeschrieben. Erst die vermaledeite Moderne hat uns die vormals unsäglichen Wertediskurse beschert.

Nun hat die Coronakrise in Form des Lebens wieder einen durchaus aussichtsreichen Kandidaten für einen Letztwert in Stellung gebracht. Im Angesicht des Todes, schreibt Heiko Kleve, scheinen wir bereit, «all das aufzugeben, was uns ansonsten wichtig ist, etwa die Freiheit, wenn wir dadurch unser Leben und das anderer Menschen sichern.»

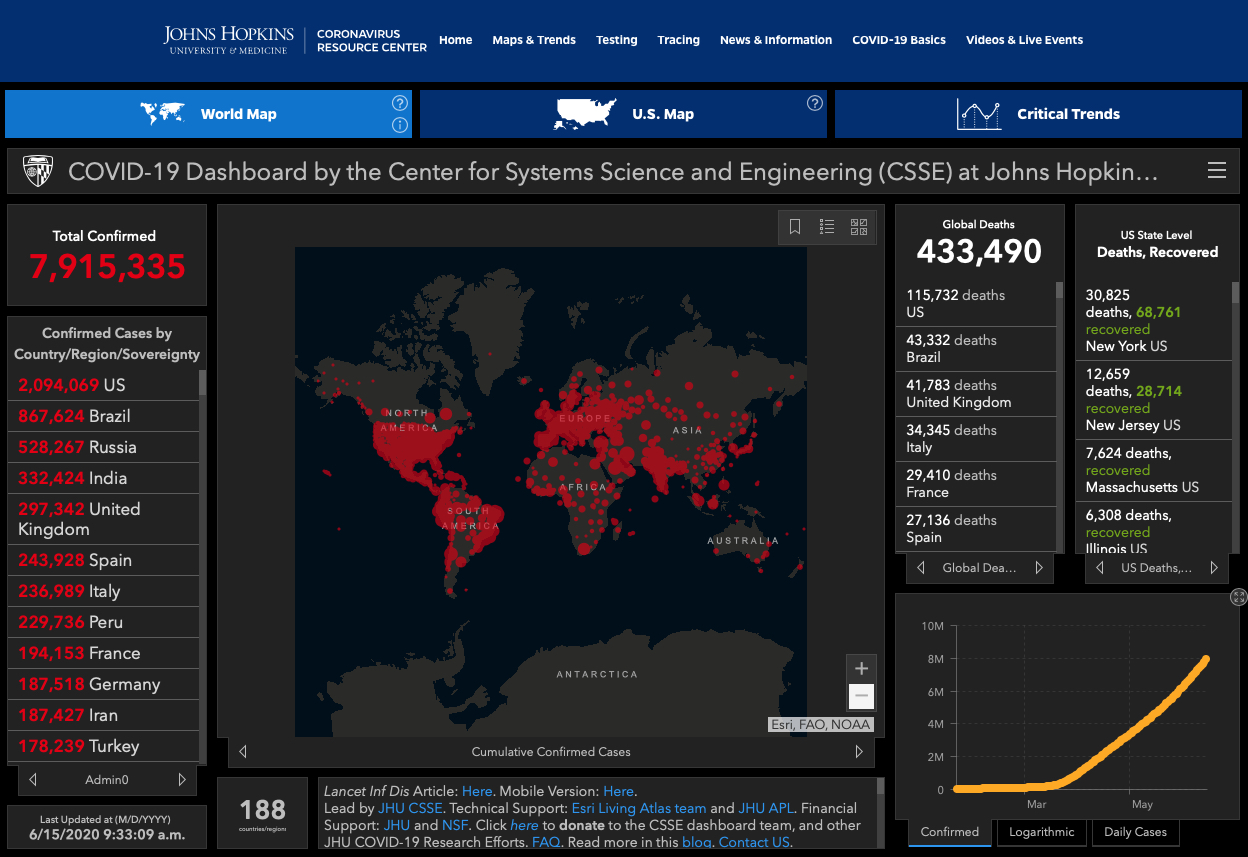

Tatsächlich hat man uns in dieser Krise den Tod mit seit langem beispielloser Wucht vors Angesicht geführt, etwa in Form des «COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)» (siehe Abbildung).

Mit Blick auf die «Body Count»-Konsole der Johns Hopkins University wird sichtbar, dass es ein Interesse gibt, etwas sichtbar zu machen, das sonst aller Wahrscheinlichkeit nach im Statistischen verborgen geblieben wäre. Sichtbar will man dabei auch Gefühle auslösen. So werden Corona-Tote zu immer dickeren blutroten Punkten aggregiert, bis das Bild eines von Einschusslöchern übersäten, blutüberströmten Planeten entsteht.

Wir haben es hier demnach mit einer recht martialischen Inszenierung von im Grunde wenig aussergewöhnlichen Sterbefällen zu tun. Hendrik Streeck etwa liess sich in der Welt (11.06.2020) zitieren: «Ich glaube auch weiterhin nicht, dass wir am Ende des Jahres in Deutschland mehr Todesfälle als in anderen Jahren gehabt haben werden“, sagte der Mediziner und wies auf das Durchschnittsalter der Pandemietoten von 81 hin, das eher „oberhalb der durchschnittlichen Lebenserwartung“ liege. Mancher, den Covid-19 in Deutschland verschone, sterbe stattdessen „an einem anderen Virus oder Bakterium“.» Die Zahlen des Statistischen Bundesamts scheinen ihm Recht zu geben. Gleichwohl hat das Spiel mit der «Body Count»-Konsole seine Wirkung nicht verfehlt und dabei insbesondere die (Einwohner von) Wohlfahrtsstaaten nicht nur intellektuell erpressbar gemacht. Wie man gerade hautnah erleben kann, darf ein Wohlfahrtsstaat alles, aber auch wirklich alles, nur nicht wegsehen, wenn jemand seine Hilfe brauchen kann. Und genau das kann er nun nicht mehr, weil uns die epidemiologisch eigentlich wenig bemerkenswerten Zahlen nun rot auf schwarz ins gesellschaftliche Gedächtnis gebrannt sind.

Entsprechend prominent ist dann die Idee, dass dem Schutz von Leben alle anderen Werte unterzuordnen sind. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob wir hier vom Menschenrecht auf Leben sprechen oder doch schon von einem posthumanistischen Recht auf Lebensverlängerung. Zweifellos sind wir gut beraten, das Recht auf Leben im Sinne des Schutzes vor aktiver Herbeiführung des Todes zu verteidigen, auch wenn wir bei Ungeborenen und Terroristen dabei mitunter weniger streng sind. Aber der Gedanke, dass ein Mensch auch weit jenseits der durchschnittlichen Lebenserwartung ein Recht darauf hat, eine tödliche Krankheit wie Krebs, die Grippe oder nun auch COVID-19 zu überleben, der wäre uns vor wenigen Monaten noch reichlich seltsam erschienen. Ein Recht, eine – aber warum dann nicht jede? – tödliche Gefahr zu überleben, wo stand das früher geschrieben?

Vom Wert des Lebens auf ein Recht auf das Überleben einer Krankheit oder einer natürlichen Lebensspanne zu schliessen ist daher aus mancherlei Sicht problematisch. Erstens sind Werte und Rechte nur lose gekoppelt. Zweitens wird so ein naturwissenschaftlich fundiertes Recht auf Übernatürlichkeit herbeifantasiert. Drittens lassen sich so nicht nur Impfimperative, sondern mittelfristig auch verpflichtende Eingriffe ins Erbgut von geborenen und ungeborenen Personen legitimieren (und spätestens an dieser Stelle sollten politische Ökologen ihre Allianz mit der neuen Normalität noch einmal überdenken). Viertens wird die Idee auf ein Recht auf Lebenszeitmaximierung dann besonders problematisch, wenn sie – wie nun geschehen – auf eine Weise umgesetzt wird, die die Lebenszeitmaximierungschancen künftiger Generationen reduzieren kann.

Denn tatsächlich werden die angeblichen Lebensverlängerungsmassnahmen von Maske bis Lockdown einschliesslich Wirtschaftsschrumpfung aktuell über Schulden finanziert. Insofern ist der Gedanke, dass Menschenleben wichtiger sind als eine funktionierende Wirtschaft nur dann fromm, wenn er via Verschuldung nicht letztlich doch verstanden werden muss als «das Leben der Alten der Gegenwart ist wichtiger als das Leben der Alten der Zukunft». Just diese Message steht aber im Raum, zumal der double bind perfekt ist: Zum einen geht man davon aus, dass es zwei Generationen brauchen wird, um den von der aktuellen Krise ausgelösten finanziellen Schaden zu kompensieren. Zum anderen wird diesen Generationen ideologisch per Klimakatastrophendiskurs und Postwachstumserwartungen aber auch die Möglichkeit verbaut, ohne Schuldgefühle an ein entsprechendes Wirtschaftswachstum zu glauben, verbietet sich der Gedanke an ein Decoupling von Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoss der politökologischen Orthodoxie zufolge doch strengstens. Wenn diese Generationen es ihren Vorgängern also nicht gleichtun und ihre Schulden einfach weiterreichen wollen, dann bleibt ihnen in einer idealen politökologischen Neunormalität nichts anderes übrig, als die eigenen Lebenserwartungen zu drosseln und somit den Wert des eigenen Lebens in Geld, Zeit und vielem mehr als niedriger anzusetzen als den ihrer Eltern und Grosseltern.

Die Ironie der Geschichte will es nun, dass all das nicht nötig gewesen wäre. So liess selbst die WHO am 08.06.2020 vermelden, dass die asymptomatische Verbreitung des Coronavirus «very rare» sei. Auch wenn die WHO tags darauf aus Angst vor so viel Courage wieder zurückgerudert ist, setzt sich der Zweifel an der Notwendigkeit der Massnahmen von Tag zu Tag tiefer, auch wenn er sich im aktuellen Diskursklima noch nicht vollständig unbehelligt ausdrücken kann.

In Europa ist eine alternde Gesellschaft aus Todesangst in eine neue Normalität gestolpert, in der man sich von der Welt und ihren Märkten abwendet, während bei jedem Smalltalk übers Wetter Weltuntergangsstimmung mitschwingt und selbst die eigenen Enkel ein Gesundheitsrisiko sind. All das lässt tief blicken und wenig hoffen, denn an der Spitze einer solchen neunormalen Wertepyramide steht vermutlich wenig mehr als blanke Angst, die auf ein Vakuum verweist, das durch regelmässige Pauschal- oder Erlebnisausflüge in ostasiatische Geisteswelten offenbar nicht nachhaltig gefüllt worden ist. Die Frage gar, für welche Werte wir bereit wären zu sterben, stellt ohnehin keiner mehr. Verständnisloses Kopfschütteln. Freiheit oder Tod war vorgestern.

Von Altersweisheit ist heute wenig Spur. Doch wenn die Alten dem Tod nicht ins Auge schauen können (und das auch den Jungen verbieten), dann ist gänzlich unklar, für welche Werte die Alten stehen oder inwiefern man sich an ihrem Leben sonst ein Beispiel nehmen kann. Insofern steht wohl weniger die nächste Runde in irgendeinem antiquierten Wertediskurs als vielmehr ein baldiger Generationenwechsel an.

Spiel mir das Lied vom Tod

von Fritz B. Simon

Um das gleich an den Anfang zu setzen: Ich stimme weder den Vorannahmen Heiko Kleves, den Beobachtungen und Deutungen des Ehepaars Zimmermann, und schon gar nicht den Ausführungen Steffen Roths zu. Fange ich der zeitlichen Reihenfolge gehorchend mit Heiko Kleves Argumenten an. Allein gemeinsam ist ja, dass sie mit dem Tod spielen...

Er will die staatlichen Aktionen angesichts der Corona-Pandemie (auch wenn er das nicht explizit so formuliert) als Maßnahmen einer „Gesellschaft interpretieren, deren Ziel es ist, negative Unverfügbarkeiten zu eliminieren“. Und mit diesen Unverfügbarkeiten meint er den Tod. Nun will ich mich hier nicht näher mit den Ideen von Andreas Reckwitz auseinandersetzen, sondern mit der Frage, ob der Lockdown, die Maskenpflicht und die Abstandsregeln (usw.) tatsächlich von der Idee getragen sein könnten, den Tod abzuschaffen.

Das scheint mir doch sehr an den Haaren herbeigezogen. Denn – und das ist ein Argument, das m.E. auch zu einigen der Punkte der Zimmermanns und Steffen Roths kritisch anzumerken ist – es geht bei all den Corona-Einschränkungen nicht um die Vermeidung des individuellen Tods „an sich“, sondern um die Vermeidung eines kollektiven Geschehens, nämlich der Ausbreitung einer Seuche. Es geht, um es krass zu formulieren, um Statistik. Mir scheint wichtig, zwei Systemrationalitäten auseinanderzuhalten: Was ist für das Individuum und dessen Wohl und Wehe, sein Überleben, seinen Tod bzw. dessen Vermeidung ein rationales Verhalten? Vs.: Was ist für eine größere soziale Einheit, im Falle von Corona war und ist es der Nationalstaat (hätte aber auch Europa sein können bzw. müssen) und dessen Wohl und Wehe usw. ein rationales Verhalten.

Wohl jeder hat inzwischen mitbekommen, dass das Tragen der Masken aller Wahrscheinlichkeit nach den Einzelnen nicht vor einer Infektion schützt, sondern der Maskenträger andere vor Ansteckung schützt. Analoges gilt für die Abstands-, Besuchs-, usw.-Regeln. Diejenigen, die – wie exemplarisch in all seiner Idiotie Donald Trump – ihre „Stärke“ und „Unverwundbarkeit“ zeigen wollen, indem sie keine Maske tragen, haben irgendwie den Schuss nicht gehört und nicht mitbekommen, worum es geht.

Wie schon mehrfach angemerkt, diese Maßnahmen der Seuchenbekämpfung sind schon seit dem Mittelalter und wahrscheinlich auch davor angewandt worden – und haben sich alles in allem bewährt. Die Einschränkung der individuellen Freiheit diente nie der Vermeidung des individuellen Todes (das höchstens als intendierte „Nebenwirkung“), sondern der Seuchenbekämpfung und der Prophylaxe der Weiterverbreitung. Und es war kein Zeichen dafür, dass „Unverfügbares“ bekämpft wurde, sondern eine pragmatisch bewährte Methode, d.h. der Rückgriff auf Verfügbares.

Ich habe ja schon seit Beginn unserer Diskussionen hier das Problem, dass immer wieder die Systemebenen und logischen Typen der Begriffe nicht auseinandergehalten werden. Auch dies scheint mir ein Beispiel dafür: Der individuelle Tod ist unvermeidbar (gehört in den Bereich der „Unverfügbarkeit“), Massensterben in einer Seuche ist vermeidbar (gehört in den Bereich der „Verfügbarkeit“). Und das hat m.E. nichts mit posthumaner Gesellschaft zu tun, sondern mit humaner Gesellschaft bzw. kollektiver Intelligenz und Erfahrungswissen.

Um zu den Beobachtungen des Ehepaars Zimmermanns zu kommen: Mag sein, dass Menschen, die bereits mit dem Tod konfrontiert waren, gelassener mit dem Tod umgehen. Aber, und damit komme ich erneut zum Unterschied zwischen individuellem Tod und potenziellem Massensterben, es geht nicht (oder nur auch, aber nicht primär) um das eigene Sterben bei all den Maßnahmen, die in letzter Zeit getroffen wurden. Es war wahrscheinlich für viele Individuen – vor allem für alle Selbständigen, z.B. Berater, Friseure, Masseure oder alle anderen Berufsgruppen, die ihren Lebensunterhalt in der Face-to-Face-Interaktion verdienen – vollkommen irrational, was da von ihnen verlangt wurde. Aber es war auf einer anderen Systemebene rational. Denn wenn Herr Streeck meint, dass wir am Ende des Jahres wahrscheinlich keine Übersterblichkeit haben werden, so kann das wohl als Erfolg gewertet werden. Denn in anderen Gegenden der Welt (New York, Lombardei, England, Brasilien ...) zeigen jetzt schon alle Daten, dass dort am Ende des Jahres eine gewaltige Übersterblichkeit festzustellen sein wird.

Noch einmal zu den von Steffen Roth so geliebten Werten, die angeblich Entscheidungen verhindern. Dass ich „Werte“ für ein problematisches Konzept halte (schon, weil im Allgemeinen weder die Innenseite noch die Außenseite des jeweiligen „Wertes“ so definiert wird, dass seine Realisierung interpersonell beobachtbar würde), habe ich schon betont. Am pragmatisch nützlichsten scheint mir eine Definition von Wert, die Gregory Bateson irgendwo in seinem mit Jürgen Ruesch verfassten Buch „Kommunikation. Die soziale Matrix der Psychiatrie“ gegeben hat. Ein Wert ist demnach ein „Reiz-Reaktions-Muster“. Diese Definition finde ich so nützlich, weil sie nicht in abstrakte Höhe (mit all dem Sonntagsreden-Geschwurbel) führt, sondern auf die konkrete Handlungsebene verweist. Wenn also die Frage „Tod oder Leben?“ als Wertfrage verstanden wird, so muss sie auf die konkrete Ebene übersetzt lauten: Wessen Tod oder wessen Leben? Und da im hier diskutierten Fall (Corona) das Infektionsrisiko der Reiz ist, stellt sich die Frage nach der Reaktion. Was tun? Und wenn wir das so betrachten, dann sind wir wieder bei der Frage, wie diese Reaktionen bewertet werden: gesundheitlich, ökonomisch, ethisch, politisch usw.

Steffen Roth hat darauf hingewiesen, dass es keine absoluten Wertpyramiden mehr gibt. Wir leben in einer Welt verwickelter Hierarchien, in denen wir immer wieder mit pragmatischen Paradoxien konfrontiert sind, d.h. immer wieder aufs Neue bei gegebenen „Reizen“ (Problemen, Gefahren, Konflikten usw., ganz allgemein: Situationen) über die konkreten Reaktionen zu entscheiden haben.

All das wäre der permanente Double-bind, wenn wir nicht darüber kommunizieren könnten. Aber das können wir ja – das tun wir hier ja gerade. Und da wir darüber kommunizieren können, werden wir auch nicht verrückt, sondern können entscheiden. „Wir“ heißt in diesem Falle: das politische System (womit wir wieder zum Anfang unserer Diskussionen kommen).

Geht es um Freiheit? Um die Freiheit des Einzelnen? Ja, irgendwie schon. Aber das ist nichts Besonderes. Denn unsere individuelle Freiheit ist 24 Stunden am Tag eingeschränkt. Wir dürfen nicht in Gegenrichtung auf der Autobahn fahren, nicht in Restaurants oder im Theater und Kino rauchen, nicht unsere Kinder verprügeln, nicht fremdes Eigentum in Besitz nehmen („stehlen“) und dies nicht, und jenes nicht... All dies schreiben uns Spielregeln vor, denen wir uns unterordnen – nicht weil sie unser individuelles Leben verbessern (obwohl dies vielleicht auch – wie beim Tragen einer Maske – besser geschützt ist, wenn wir die Autobahn in der vorgeschriebenen Richtung befahren), sondern weil sie die kollektive Sicherheit erhöhen.

Wer sich hier angesichts der Corona-Maßnahmen und Einschränkungen laut um die individuelle Freiheit sorgt, der sollte sich m.E. schnell zur nächsten Hysterie-Olympiade anmelden. Und diejenigen, die im Lockdown ein Problem des Umgangs mit dem Tod sehen (ein Problem, das m.E. in unserer Gesellschaft tatsächlich nicht zu leugnen ist), die seien daran erinnert, dass wahrscheinlich in Zukunft niemand auf dem Sterbebett sagen wird: „Ich hätte damals früher ins Büro gehen sollen!“

Autoren

Heiko Kleve, Univ.-Prof., Dr. phil.; Sozialpädagoge und Soziologe sowie Systemischer Berater (DGSF), Supervisor/Coach (DGSv), Systemischer und Lehrender Supervisor (SG), Case-Manager (DGCC) und Konflikt-Mediator (ASFH); Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien am WIFU – Wittener Institut für Familienunternehmen, Wirtschaftsfakultät, Universität Witten/Herdecke. Autor zahlreicher Bücher und einschlägiger Fachbeiträge zur systemisch-konstruktivistischen, systemtheoretischen und post- modernen Theorie und Praxis in den Sozialwissenschaften u. a.: Lexikon des systemischen Arbeitens (2012, zus. mit Jan V. Wirth) Die Ermöglichungsprofession. 69 Leuchtfeuer systemischen Arbeitens (2019, zus. mit Jan V. Wirth), Komplexität gestalten. Soziale Arbeit und Case-Management mit unsicheren Systemen (2016).

Steffen Roth, Prof. Dr. ist Full Professor für Management an der La Rochelle Business School, Frankreich, und Adjunct Professor für Wirtschaftssoziologie an der Universität Turku, Finnland. Seine Arbeiten wurden in Zeitschriften wie Technological Forecasting and Social Change, Journal of Business Ethics, Administration and Society, Journal of Organizational Change Management, European Management Journal, Journal of Cleaner Production oder Futures publiziert.

Fritz B. Simon, Dr. med., Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten/Herdecke; Systemischer Organisationsberater, Psychiater, Psychoanalytiker und systemischer Familientherapeut; Mitbegründer der Simon, Weber and Friends, Systemische Organisationsberatung GmbH. Autor bzw. Herausgeber von ca. 300 wissenschaftlichen Fachartikeln und 32 Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt sind, u. a.: Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie (2009), Formen. Zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen (2018) und Anleitung zum Populismus oder: Ergreifen Sie die Macht! (2019).